Hösbachit-Gewinnung am Sternberg

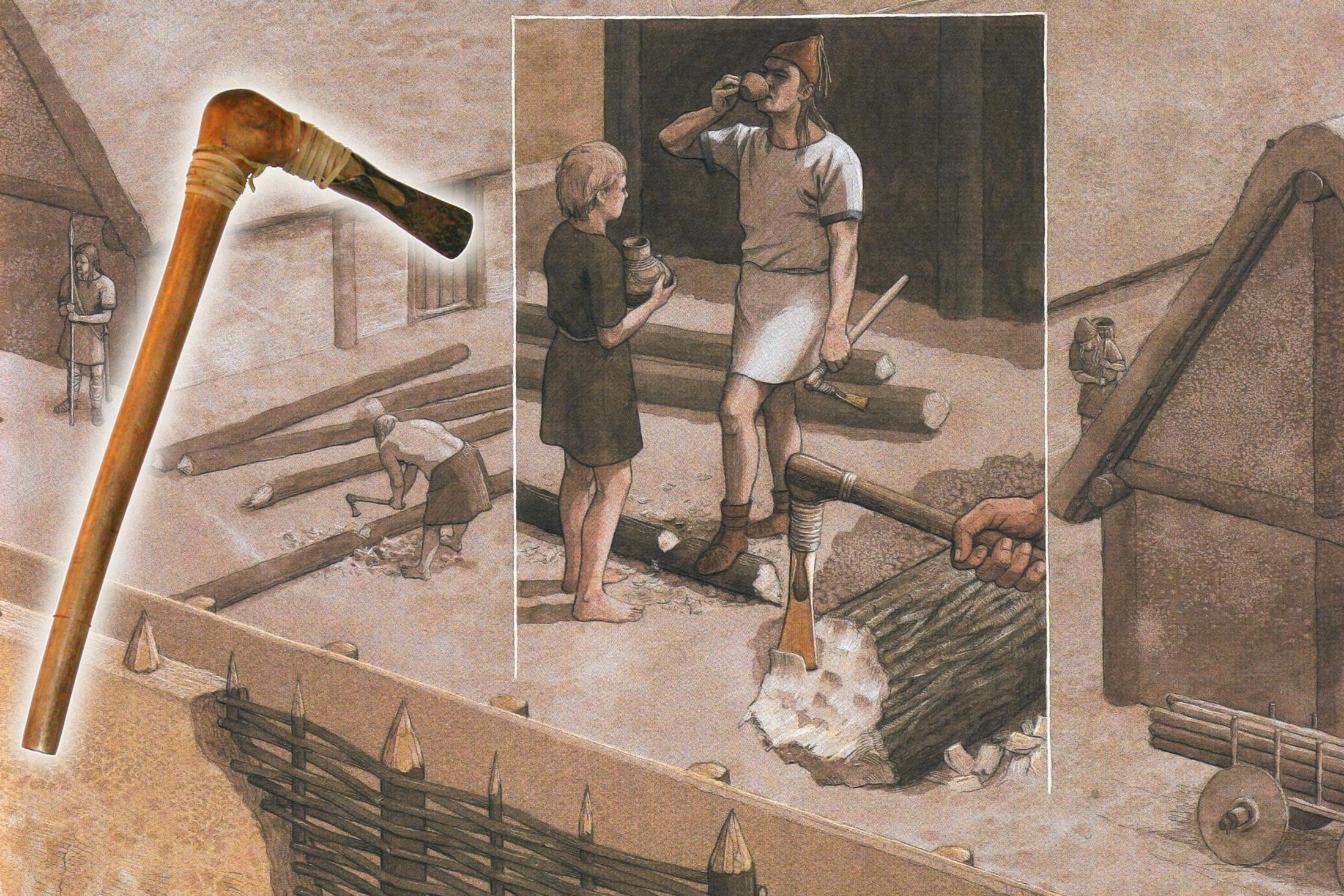

Im Umfeld des Sternbergs zwischen Wenighösbach und Feldkahl wurde in der späten Bronzezeit (um 1100 v.Chr.) ein besonderes Gestein gewonnen: 'Hösbachit'. Es eignet sich hervorragend für Gussformen zum Bronzeguss und wurde vor rund 3000 Jahren überregional gehandelt. Am Sternberg muss also gewerblich nach Hösbachit gesucht worden sein, wahrscheinlich nach Lesesteinen. Mehrere Gräberfelder und Siedlungsstellen in der Umgebung bezeugen eine dichte Besiedlung des Gebiets in dieser Zeit.

-

Hösbachit

-

Das seltene dunkle Gestein hat seinen Namen vom Würzburger Mineralogie-Professor Siegfried Matthes erhalten. Es kommt aber auch im Odenwald und im Oberpfälzer Wald vor. Die heutige mineralogische Nomenklatur bezeichnet es neutral als 'Chlorit-Hornblende-Fels' oder 'Talk-Chlorit-Amphibol-Fels'. Es hat sich durch Umkristallisation (Metamorphose) unter bestimmten Druck- und Temperaturverhältnissen aus verschiedenen Ausgangsgesteinen gebildet. Sein Alter, wie auch das der anderen metamorphen Gesteine des Spessarts, beträgt etwa 330 Millionen Jahre.

Hösbachit ist grau bis schwarz gefärbt, mit verschiedenen Farbeinschlägen, wie grünlich oder bräunlich. Im Anbruch weist es eine grobkörnige, narbig-rauhe Oberfläche auf, in bearbeiteten Partien allerdings eine glatte Politur. Eine Gefügeregelung, wie Schieferung, Schichtung oder Lagenbau, ist nicht vorhanden, sodass auch keine bevorzugte Spaltrichtung existiert. Es besteht überwiegend aus Amphibolen und Chlorit sowie in untergeordneten Mengen aus Talk und opaken Erzmineralen, enthält aber auch noch Relikte seines magmatischen Ausgangsgesteins.

Das Gestein besitzt geringe Druckfestigkeit, aber hohe Zähigkeit. Das heißt, es lässt sich mit steinernen Werkzeugen aus Quarzit, Silex (Feuerstein) oder Bronze relativ leicht bearbeiten, ohne dass es zum Ausbrechen größerer Fragmente kommt. Durch die enge Verfilzung der kreuz und quer orientierten Mineralbestandteile hat es außerdem eine hohe Beständigkeit gegenüber kurzzeitigen Temperaturwechseln, wie sie beim Bronzeguss vorkommen. Mit vorgeschichtlichen Werkzeugen ließ es sich allerdings kaum ausbrechen, weshalb es vor allem in Form von Lesesteinen aufgesammelt worden sein muss.

-

Bronze - eine epochale Erfindung

-

Bronze ist eine Legierung aus Kupfer und Zinn. Korrekter sollte von 'Zinnbronze' gesprochen werden, denn auch andere Kupferlegierungen, beispielsweise mit Blei, Gold oder Silber, sind Bronzen. Üblicherweise besteht Zinnbronze aus rund 91% Kupfer und 9% Zinn, das Mischungsverhältnis kann aber zwischen 2% und bis zu 22% Zinn ('Glockenbronze') variieren. Wie so viele wegweisende Errungenschaften, wurde auch die Bronzemetallurgie im Vorderen Orient erfunden und verbreitete sich im 3. vorchristlichen Jahrtausend von dort nach Europa und leitet eine neue Epoche ein. Entsprechend des ersten Auftretens setzt die Bronzezeit je nach Region um mehrere Jahrhunderte verzögert ein - in Mitteleuropa nördlich der Alpen um 2200 v.Chr.

Kupfermetallurgie war ebenso wie Gold und Silber bereits in der Jungsteinzeit teilweise bekannt. Oxidierte Kupferminerale wie Malachit oder Azurit, die sich zur Weiterverarbeitung mittels Schmieden und Treiben eignen, konnten in der Nähe zutage tretender Erzgänge leicht aufgesammelt werden. Die neue Legierung bot jedoch zahlreiche Vorteile, denn mit steigendem Zinnanteil nimmt die Härte zu und der Schmelzpunkt sinkt (von 1085°C bei reinem Kupfer auf 800°C bei 25% Zinn). Dadurch eignet sich Bronze für Gießverfahren. Poliert glänzt sie außerdem wie Gold - eine Eigenschaft, die den Menschen der beginnenden Bronzezeit mitunter wichtiger war als die technischen Vorteile.

Obwohl in der frühen Bronzezeit noch relativ wenige Gegenstände aus Bronze in Umlauf waren, setzten mit dem neuen Material tiefgreifende wirtschaftliche und soziale Veränderungen ein. Die über ganz Europa verteilten Metallvorkommen und das Spezialwissen um Bergbau, Erzverhüttung und Weiterverarbeitung führten zur Organisation komplexer 'Metallurgieketten'. Die damit einhergehenden sozialen Differenzierungen bedeuteten für die bis dato rein bäuerlichen Gesellschaften gravierende, ja 'epochale' Umwälzungen. Bronze wurde als Zahlungsmittel verwendet und ermöglichte erstmals die Anhäufung von Reichtum in einer universalen, mobilen, haltbaren Währung. Durch die Kontrolle über einzelne Glieder der Metallurgieketten, wie Rohstoffe, Experten und Handelswege, konnte sich eine Oberschicht bilden, die ihren sozialen Status entsprechend zur Schau stellte.

-

Gussformen - Hightech vor 4.000 Jahren

-

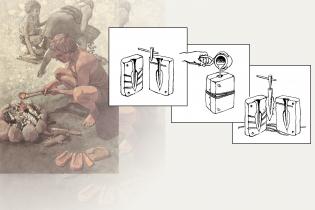

Ein Glied in der Metallurgiekette sind auch die Gussformen. Je nach Gusstechnik (offener und verdeckter Herdguss, Überfangguss und Guss in verlorener Form) konnten sie aus verschiedenen Materialien bestehen: Formsand, Ton/Lehm oder Stein. Sollte die Form mehrmals verwendbar sein, blieb allerdings nur Stein, wobei dafür nur wenige Gesteine überhaupt infrage kamen. Denn das Material musste nicht nur der direkten Hitzeeinwirkung beim Einfüllen der heißen Bronze standhalten (knapp über 1000°C beim gebräuchlichsten Mischungsverhältnis von rund 92% Kupfer zu 8% Zinn), sondern auch den krassen Temperaturwechseln beim Aufheizen und Abkühlen sowie der mechanischen Beanspruchung bei der Handhabung. Neben bestimmten Sandsteinsorten erfüllen vor allem metamorphe Gesteine wie der Hösbachit diese Voraussetzungen.

Geeignete Gesteinsvorkommen waren also kritische Ressourcen für die bronzezeitliche HighTech- und Luxusbranche, wie der Verbreitungsradius des Sternberg-Hösbachits von über 120 km - nach aktuellem Forschungsstand - zeigt. Ob die Claims deshalb besondere Aufmerksamkeit seitens der Oberschichten oder gar deren 'Schutz' gegen Zugriffe anderer Interessenten bzw. Konkurrenten besaßen, lässt sich allerdings nicht sagen. Das Rohmaterial wurde wahrscheinlich in Fom von Rohlingen gehandelt und die Gussnegative in der Regel von den Bronzegießern selbt eingeschnitten. Die Formgestaltung und - entwicklung war also unabhängig von der Materialherkunft. Dass steinerne Gussformen sogar als Grabbeigaben in Fürstengräbern gefunden wurden, zeigt jedenfalls, welch hohen Stellenwert diese Objekte besaßen.

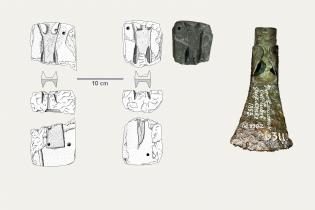

Obwohl die Formen vor dem Guss auf ca. 400°C erhitzt wurden, um den Temperaturunterschied beim Eingießen zu verringern, kam es aufgrund der wiederholten Belastungen regelmäßig zu Beschädigungen und Brüchen. Bei zwei- oder mehrteiligen Formen für 'verdeckten Herdguss' wurden mit dem Bruch eines Formteils außerdem auch die anderen, unbeschädigten Teile unbrauchbar. Häufig wurden sie in eigenen Erddepots niedergelegt - quasi rituell 'beerdigt'. Oft hat man das 'exotische' Steinmaterial jedoch umgearbeitet, um andere, kleinere und/oder einfachere Objekte damit herstellen zu können. Besonders gut ist diese Praxis an der zweiten Hüttenheimer Form erkennbar: Auf deren Rückseite wurde begonnen, das Negativ einer Messerklinge einzuarbeiten. Angesichts der noch deutlich erkennbaren Ritzspuren ist dieses Vorhaben jedoch unvollendet geblieben.

-

Spessarter 'Urgesteine' auf Wanderschaft

-

Auf der Grundlage einer genauen mineralogischen Analyse mittels verschiedenen optischen, chemischen und physikalischen Untersuchungsmethoden ist es möglich, Gesteinsproben miteinander zu vergleichen und Unterschiede zwischen den Vorkommen desselben Gesteins festzustellen. Die Herkunft von vier Hösbachit-Gussformen konnte im Vergleich mit Proben der bekannten Hösbachit-Vorkommen in Spessart, Odenwald und Oberpfälzer Wald eindeutig bestimmt und in allen Fällen dem Sternberg zugeordnet werden:

- 2 Fragmente aus Hüttenheim (Lkr. Kitzingen), vom Fuß des Bullenheimer Bergs - 85km Luftlinie

- 1 Fragment aus der befestigten Höhensiedlung des Bullenheimer Bergs (Lkr. Neustadt/Aisch) - 90km

- 1 Fragment aus Dippach (Wartburgkreis) - 120km

Die drei Stücke aus dem Umfeld des Bullenheimer Bergs stehen im Zusammenhang mit der dortigen spätbronzezeitlichen Höhensiedlung, für die um 1000 v.Chr. auch Metallverarbeitung nachgewiesen ist. Gusswerkstätten als 'verbrauchernahe' Glieder der Metallurgiekette waren recht häufig. Sofern sie Waffen oder komplizierten Schmuck fertigten, saßen sie in der Regel in nächster Nähe zur Herrschaftselite, zumeist in befestigten, 'stadtartigen' Siedlungen wie dem Bullenheimer Berg. Die Produktion grober Werkzeuge - darunter fallen auch Beilklingen - und einfachen Schmucks ist hingegen auch für ländliche Siedlungen nachgewiesen. Die Form aus Dippach steht im Kontext eines Dorfes aus der Zeit um 1200 v.Chr., von dem bislang noch kein Metallhandwerk bekannt ist. Mit ihr allein lässt sich die Anwesenheit eines Bronzegießers jedoch nicht belegen. Es ist auch denkbar, dass dieses Stück als Handelsware in die Erde gelangte.

Zwei weitere Gussformen, für die bislang noch keine Provenienzanalysen durchgeführt worden sind, stehen im Verdacht, aus Hösbachit zu bestehen und mutmaßlich vom Sternberg zu stammen:

- 1 Fragment aus Wiesbaden-Schierstein - 70km

- 1 Fragment aus Waldlaubersheim (Lkr. Bad Kreuznach) - 100km

Als Rohmaterial für Gussformen war Hösbachit vom Sternberg scheinbar in allen Richtungen gefragt. Das Vorkommen zwischen Wenighösbach und Feldkahl dürfte somit eine der wichtigsten Lagerstätten für das Rhein-Main-Gebiet, Nordhessen/Thüringen und Mainfranken sein. Ohne eine systematische Untersuchung, die alle infrage kommenden Fundstücke in einem Umfeld von mehreren Hundert Kilometern um den Sternberg einbezieht, lassen sich Ausbeutungszeitraum, Verbreitungsradius, Ausstoßmenge oder auch 'Marktanteil' des Sternberg-Hösbachits allerdings nicht genauer beziffern.

-

Literatur und Links

-

Arthur Berger: Aspekte urnenfelderzeitlicher Gusstechnologie, dargestellt an Formbruchstücken von Hüttenheim in Unterfranken.

In: Aus Frankens Frühzeit. Festgabe für Peter Endrich. (Mainfränkische Studien 37), Würzburg 1986, S. 25-30.Joachim Lorenz: Die geologische Geschichte und die Gesteine von Wenighösbach im Spessart.

In: Wenighösbach. Ein Dorf im Wandel der Zeit, Mainaschaff 2006, S. 19-38.Martin Okrusch/Wolfgang Schubert: Das Gestein Hösbachit als Material für prähistorische Bronze-Gussformen aus dem fränkischen Raum.

In: Aus Frankens Frühzeit. Festgabe für Peter Endrich. (Mainfränkische Studien 37), Würzburg 1986, S. 31-36.Knut Rassmann: Die Bronzezeit - Innovation und Beharrung.

In: Uta von Freeden/Siegmar von Schnurbein (Hg.): Spuren der Jahrtausende. Archäologie und Geschichte in Deutschland, Stuttgart 2002, S. 156-189.Wolfgang Schubert/Martin Okrusch/Manfred Böhme: Urnenfelderzeitliche Bronze-Gußformen aus dem fränkisch-thrüringischen Raum. Materialansprache und archäologische Bedeutung.

In: Renate Rolle/Karin Schmidt/Roald F. Docter (Hg.): Archäologische Studien in Kontaktzonen der antiken Welt. (Veröffentlichungen der Joachim-Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften 87), Hamburg 1998, S. 791-813.weiterführende Links: